新卒採用にて、グループディスカッションは取り入れられることの多い選考方法のひとつです。しかし、初めて会った人たちと役割分担をして決められたテーマについて議論を進めることに、不安を感じる就活生は少なくありません。

グループディスカッションは、流れや進め方、コツを把握し、事前に準備や練習を行っておくことがポイントです。不安な気持ちを軽減して自信を持つことで臨みやすくなります。

こちらでは、初めてのグループディスカッションに臨むにあたり、知っておきたいことや準備について紹介していきます。。

グループディスカッションとは、数名のグループで決められたテーマについて議論を行い、制限時間内に結論を導き出すものです。企業によっては結論の発表の場も設けられます。

グループディスカッションのテーマは、企業の事業や業界に関する事柄、あるいは時事問題などが多いですが、あえてまったく無関係のテーマが出されることもあります。いずれにしても、正解のないことがテーマとされているのが基本です。

「グループディスカッションって、どんな感じで進めるのかわからなくて不安」「グループディスカッションで上手く話せるだろうか」。このように、初めてのグループディスカッションに臨む前に不安を抱えている就活生は少なくありません。

面接は基本的には「就活生対採用担当者」で行われるものです。一方、グループディスカッションは、初対面の就活生同士が協力して進めるものでありながら、それぞれが採用担当者から評価されるという難しさがあります。

そのため、初めてのグループディスカッションに対して不安を感じるのは当然のことです。以下の点から、グループディスカッションについての理解を深めて、事前に対策を講じておきましょう。

- グループディスカッションの流れと進め方を理解する

- グループディスカッションのコツを押さえておく

- グループディスカッションの準備や練習をしておく

グループディスカッションは制限時間が設けられているため、決められた時間内で有意義な議論を交わし、結論を導くところまで持っていくことが重要です。

グループディスカッションには一般的な流れがあり、この流れに沿うとスムーズに進めやすくなります。採用担当者からの説明を聞いて、簡単な自己紹介を行った後は、以下の流れで進めていきましょう。

- 役割を決める

- 時間配分を決める

- テーマを掘り下げる

- アイディアを出しあう

- 結論をまとめ発表する

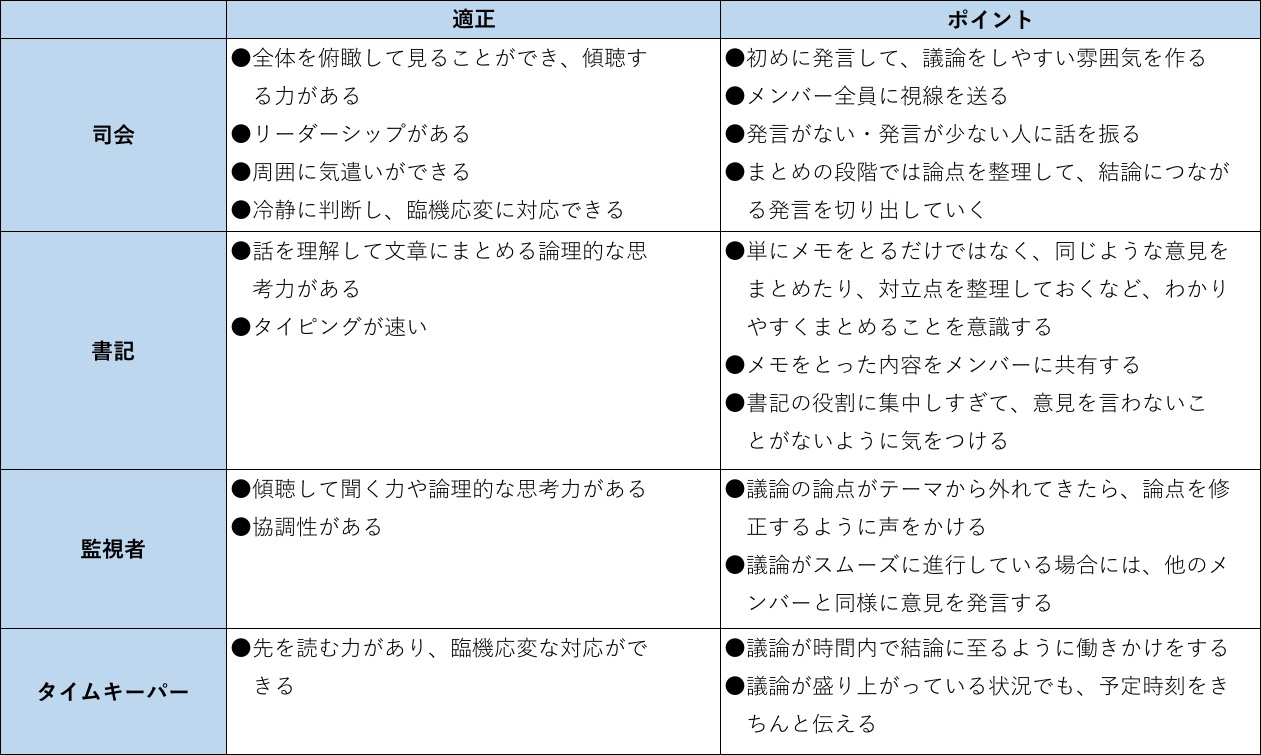

グループディスカッションをスムーズに進めるには、まずは役割を定めます。決めておくべき役割には、司会と書記、監視者、タイムキーパーがあります。

グループディスカッションの進行を担い、結論をまとめていく役割です。全員が発言する機会を持てるように、メンバーに意見を求めていきます。

議論の要点を整理しながら、わかりやすくまとめていく役割です。メモにとった内容はメンバーと共有して、認識をすり合わせておきます。

議論の論点がテーマから大きく外れないように監視を行う役割です。議論の方向性がずれてきたら声を掛けて修正します。

制限時間内に議論を行い、結論を導き出せるように時間を管理する役割を担います。初めに決めておいた予定時刻通り進行できるように、メンバーに声をかけます。なお、タイムキーパーは他の役割と兼務することもあります。

役割を決めたら、司会の進行のもとで時間配分を決定します。制限時間内で有意義な議論を行って結論を出せるように、テーマを掘り下げる時間とアイディアを出しあう時間、結論をまとめる時間を設定します。

グループディスカッションのテーマは、「リーダーには何が必要か」「モノを売るために必要なものは何か」「AI技術を使ったビジネスの将来性とは」といった抽象的なものが中心です。そのため、そのまま議論を進めたのでは、グループのメンバー間で認識の違いが生じます。

そこで、5W2H(Who、When、Where、What、Why、How、How much)を意識して、テーマを掘り下げて、メンバーが共通認識を持てるようにしておくことが大切です。

なかでも重要となるのは下記の3点です

- Who(=主体は誰か?)

- Why(=何を目的に?)

- What(=何について?)

たとえば、「リーダーには何が必要か」というテーマの場合は、「リーダーとは企業のリーダーを指すのか?企業であればどのポジションなのか?あるいはポジションは問わないのか?」「どんなことを達成するために必要なものなのか?売上の拡大、それともスタートアップの立ち上げなのか?」「必要とされるものとは性格のことか、スキルや学歴のことか?」といった点が挙げられます。

一例として、下記のような形でテーマを掘り下げていきます。

- Who=企業のマネージャークラスのリーダーが

- Why=部署を牽引して売上を伸ばしていくために

- What=求められる資質とは何か?

このようにテーマを掘り下げて共通認識を作っておくことで、結論を導き出すための議論を行いやすくなります。

アイディアを出しあう段階では、グループの全員が議論に参加して、より多くのアイディアを出していくことがポイントです。

「リーダーには何が必要か」というテーマの場合は、次のようなアイディアが挙げられます。

- 責任感が強く、決断力がある

- 謙虚さがあり、周囲に対する敬意を忘れない

- 熱意を持って取り組んでいる

意見を言うときには、まず、結論を述べた後で、理由や具体例を挙げて、最後にもう一度結論に触れると伝わりやすくなります。また、多くのアイディアを集めることが重要なため、他の人の意見を否定するような言い方は避けましょう。

司会は全員がアイディアを出せるように、発言をしていない人に話を振って、切り出しやすくするように心がけることが大切です。

結論をまとめる段階では、同じような意見をまとめるなど、アイディアを整理していきます。メンバーの意見を聞きながら、書記がアイディアをタイプ別に分けたり論点をまとめておいたりしていると、結論を導き出しやすくなります。

グループとしての結論を導き出せたら、伝わりやすいように簡潔にまとめて、1分程度を目安に発表に臨みます。

オンライングループディスカッションは対面による場合と比較して、進め方や評価のポイントなどは大きくは変わりません。ただし、画面越しのコミュニケーションになることによる難しさがあります。

一般的にオンライングループディスカッションで難しいとされるのは、以下の点です。

- 雰囲気作りが難しい

- 会話の切れ目を読むのが難しい

- 他のメンバーが理解しているのか判断するのが難しい

- 参加する際の服装の判断が難しい

対面でのグループディスカッションでは、会場に着いてグループ分けが行われてから、選考が始まるまでの間にお互いに話をするなど、アイスブレイクの時間がとれます。しかし、オンライングループディスカッションでは、そうした時間をとることができません。採用担当者が自己紹介の時間をとりますので、そのときに名前などをメモしておき、名前を呼びながら議論を進められるように準備しましょう。

また、会話の切れ目を読むことが難しく、発言が被ってしまったり、時間のロスが生じたりしてしまいがちです。ひと呼吸おいてから発言するように心がけるとともに、挙手をしてから意見を言うといったルールを決めておくとよいでしょう。

さらに、オンライングループディスカッションでは、発言に対して他のメンバーが理解をしているのかどうかが伝わりにくいことも難点です。表情や身振りを大きめにする、他のメンバーの発言には相槌を打つことがポイントです。また、話した内容が理解されているのか、対面の場合よりも丁寧に確認を行うようにします。

服装は特に指定がなければ、対面の場合と同様にスーツが基本です。服装が自由な場合でも、ビジネスカジュアルにしておきましょう。

【保存版】 2万円以内で揃う! 面接、インターンシップ、会社説明会……、 就活で「私服」と指定された時の服装はコレ!

グループディスカッションに苦手意識を持つ就活生は少なくありません。グループディスカッションで選考を通過するには、評価基準を知っておくことや得意な役割を選ぶこと、テーマの傾向を知っておくことがポイントとなります。

グループディスカッションの評価基準を知っておくことで、参加するときに意識するべき点がわかります。

グループディスカッションでは発表内容よりも過程が重視されます。まず、多くの企業が重視するのは「積極性」です。議論の口火を切ったり、進んで発言したりする姿勢が評価されます。

意見を言う際にわかりやすく伝える「論理性」もポイントになります。また、周囲に気を配り、他のメンバーの意見に耳を傾けるなど、「協調性」も重要です。

このほかに業界にもよりますが、独自の視点や固定概念にとらわれない自由な意見など「発想力」が重視されることもあります。

グループディスカッションでは役割を決めるのが基本ですが、「司会は目立つから有利」といった視点で考えるのではなく、自分が得意な役割を選ぶようにしましょう。

グループディスカッションでは、議論にどのように貢献していくかがポイントです。向いていない役割を無理にこなすよりも、適性のある役割で活躍する方がグループに貢献できます。

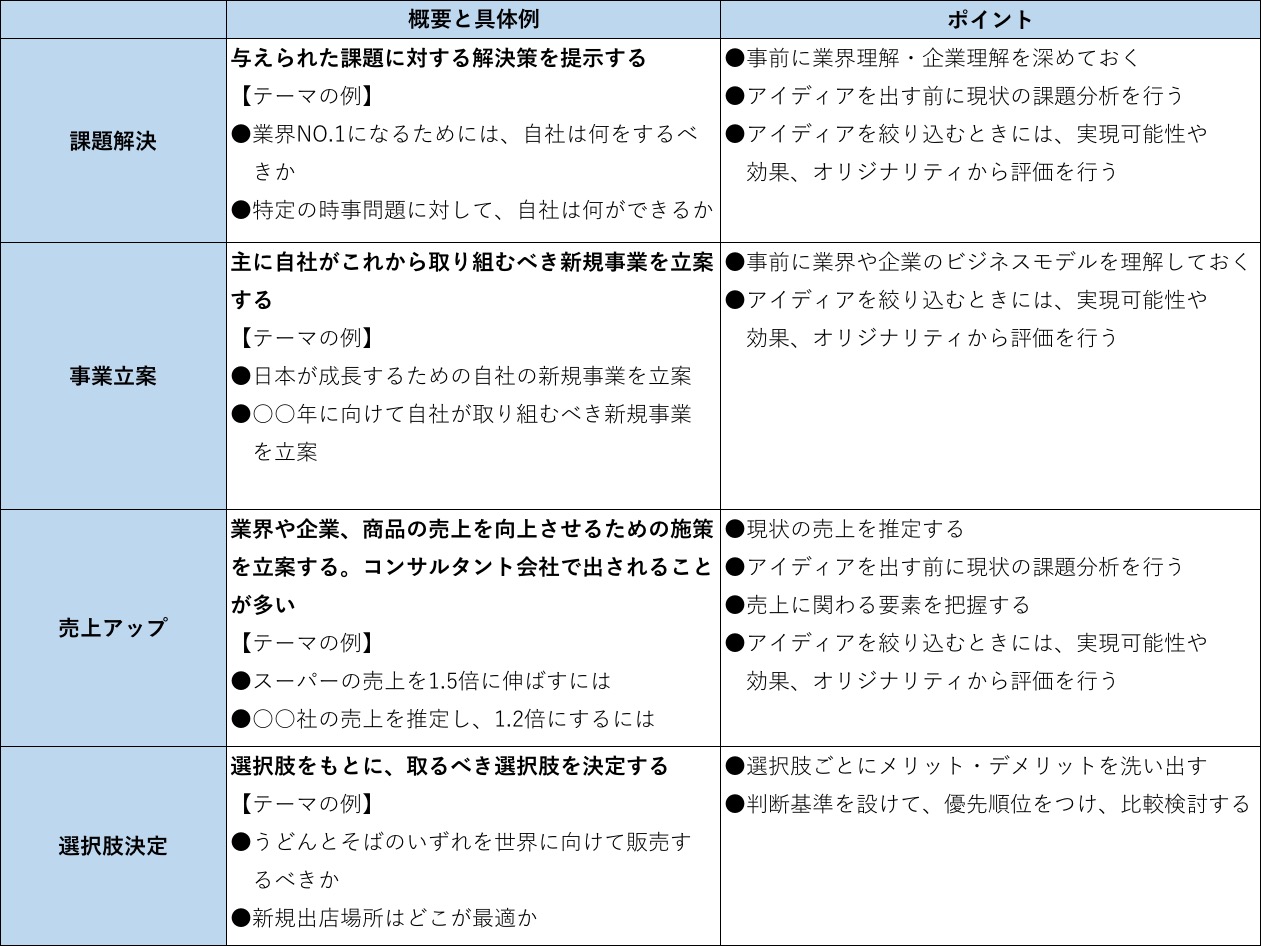

グループディスカッションではさまざまなテーマが打ち出されていますが、頻出テーマは主に以下の4つに分類されます。よく出されるテーマの傾向ごとに進め方のポイントを知っておくことで、スムーズに議論を進行しやすくなります。

グループディスカッションは苦手意識を持つ人が少なくない一方で、数をこなすことで徐々に対応できるようになっていきます。事前にしっかりと準備や練習を行っておくことが、初めてのグループディスカッションでも落ち着いて臨めるようになるポイントです。

グループディスカッションに向けた準備には以下が挙げられます。

- ニュースを見る、ニュースを見て意見をまとめる

- ゼミや演習形式の授業を活用する

- YouTubeで実際のグループディスカッションの様子を見ておく

日ごろからニュースを見ておくと、時事問題に対応しやすくなります。ニュースを見るだけではなく、さらに意見や感想をノートなどにまとめておくと、グループディスカッションで発言する練習になるので意識しておきましょう。また、ゼミや演習形式の授業でも、きちんと意見を持って伝えるように意識すると、グループディスカッションのトーク力の向上につながります。

このほかに、YouTubeなどで実際のグループディスカッションの様子を見ておくとイメージをつかみやすくなります。

初めてのグループディスカッションで戸惑うことがないようにするには、友人などと練習をしておくのがおすすめです。

- メンバーを集めてグループディスカッションの練習をする

- グループディスカッションの練習を録画して振り返る

友人やゼミ、バイトのメンバーなどを集めて、テーマや制限時間を決めて、グループディスカッションの練習をしてみましょう。就活生の一人が試験官役を務めることが多いですが、できれば社会人に依頼するのが理想的です。また、練習を録画して見直すと、改善するべき点を客観的に把握しやすくなります。

苦手意識を持つ人が少なくないグループディスカッションも、十分な準備をして臨むことで落ち着いて取り組めるようになります。グループディスカッションの進め方や役割、頻出テーマなどを抑えるとともに、日頃からニュースに関心を持つようにしましょう。

最新記事はこちら

新卒採用サイト

新卒採用サイト