安全を前提とした、

ゆるぎない保全のために

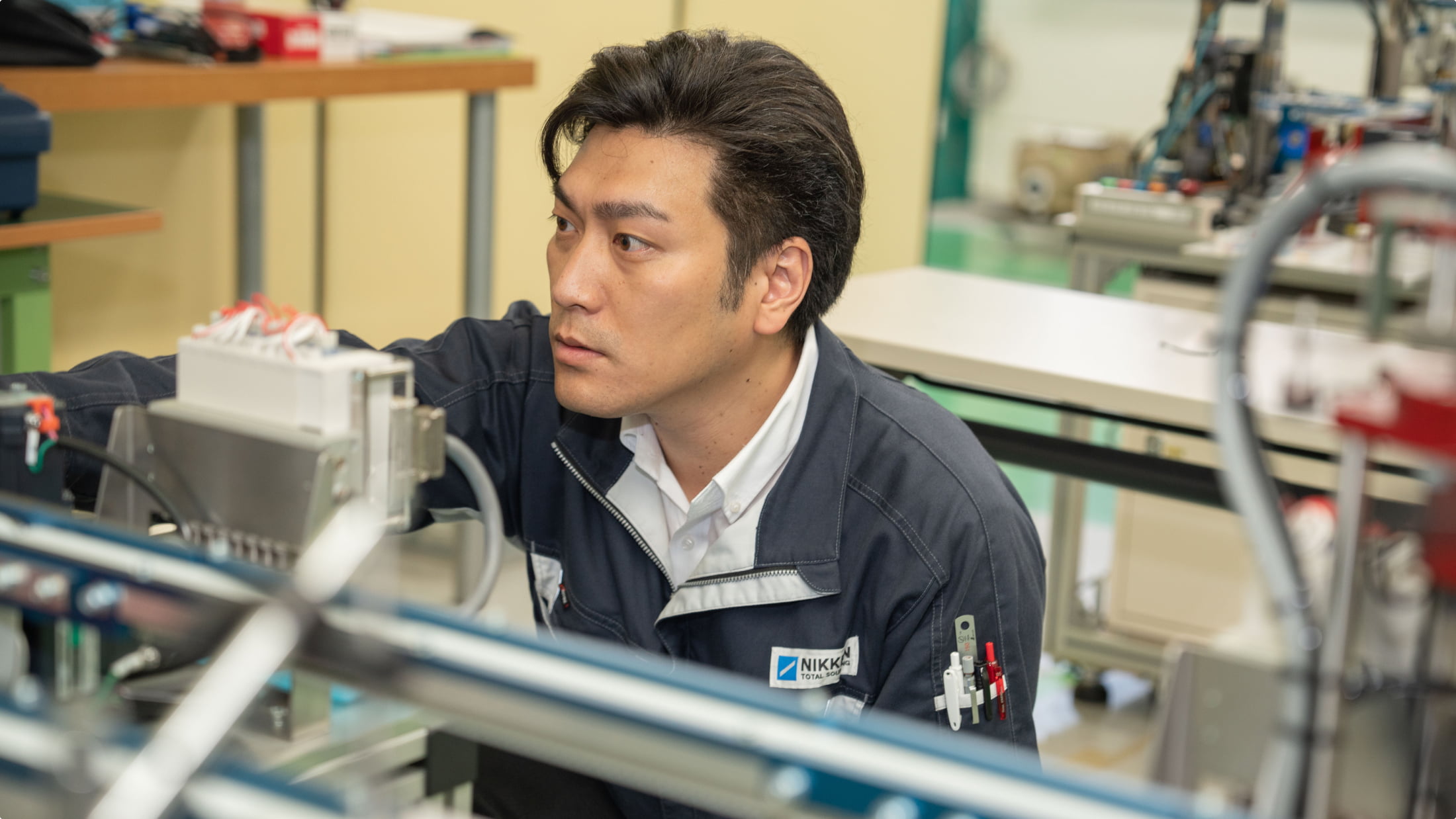

池田 正明

2006年入社

新人エンジニアの研修講師

PROFILE

プロフィール

北海道出身。もともとはバイキングレストランで寿司を握る職人だったが、ものづくりを仕事にしたいと日研に入社。検査工程、生産管理の経験を経て、保全エンジニアの仕事に長く携わる。現在は埼玉テクノセンターで新人エンジニアの研修講師を務め、多くの研修生に保全の基礎を教える。

池田さんのキャリア

東広島テクノセンターで基礎研修 1.5ヵ月

機械の基礎知識

製造エンジニア/保全エンジニア

テレビ生産工場 4年

仕事内容:検査工程、生産管理、検査工程装置の保全

東広島テクノセンターで保全研修 2ヵ月

保全の基礎知識

保全エンジニア

機能性材料の開発・製造を行う大手工場 12年

仕事内容:工場敷地内保全、設計

新人エンジニアの研修講師 現在

保全の基礎知識の講義

STORY 01

1年目 製造エンジニア

ものづくりの第一歩は、些細な違和感を見逃さないこと

仕事について

父親はフレンチ、祖母は小料理屋という家系で育ちました。そのため料理が好きで、高校で寿司を握るアルバイトを始め、卒業後も続けました。しかし、それよりも好きだったのが電気機器です。自分で壊れたゲーム機を修理するなど、その楽しさが忘れられず、ものづくりに携わりたいと考えるようになりました。そして、日研の面接を受け、三重県にある「世界の○○モデル」で有名な大手テレビメーカーの工場での仕事を紹介されて二つ返事で入社。検査工程に配属されました。

学んだこと

配属前は東広島テクノセンターで研修を受け、機械の基礎を身につけた後に工場へ。任されたのは、テレビの大型液晶マザーガラスの検査工程です。偏光板を手に持ってバックライトで照らされたマザーガラスを覗き、異物が入っていないかなどをチェックするという仕事です。テレビという機械の仕組みを知ることが楽しかったですし、何より細かい部分を見る観察力が養われました。

STORY 02

3年目 製造エンジニア

限られた交通手段の中で、誰一人、欠けることなく

仕事について

3年目で同メーカーの大阪工場に異動になりました。同じく大型液晶マザーガラスの検査工程に配属され、そこで8人編成班のリーダーを任されることに。ミッションはメンバーのマネジメントをしながら、自分たちのラインの生産能力維持・向上です。そのために力を入れていたのが、遅刻や欠席をなくすこと。人員が減れば、それだけラインでの作業が滞ってしまうからです。

学んだこと

大阪工場は立地的に自転車やバイク、車で行けず、全員がバスでの通勤でした。つまり、バスに乗り遅れてしまうと必ず遅刻をしてしまうのです。それを防ぐために行ったのが、メンバーが起床したら自分にワンコールを入れてもらうことでした。その日ワンコールがないメンバーには自分から電話を掛けるなどして、結果的に全員の連続無遅刻無欠席を達成。目的のために何をすればよいのかを考え、実行する力が身につきました。

STORY 03

3年目 保全エンジニア

工場全体の生産力に関わる、1mmの誤差

仕事について

無遅刻無欠席の達成が上長の目に止まり、次は保全業務に抜擢されました。任されたのは、できあがったテレビに電気を流し、きちんと映るかどうかを確かめる機械のトラブル対応です。その機械は、2mmほどのテレビの部品に金メッキされた針をあてて通電させるというものでした。

学んだこと

1mmでも針がずれると通電のチェックができなくなる、かなり精密な機械です。そのため不具合が起きやすく、いかに安定して動かすかを必死で考えて対応していました。この頃に意識し始めたのが、生産全体のことです。自分が担当する機械が止まれば、後の工程も止まってしまう。生産への影響が大きいものから順に優先して保全をしなければならないのだと、この仕事の重大さを認識しました。

STORY 04

4年目 研修

保全の基礎は、機械の命を延ばすこと

仕事について

入社から配属されたメーカー工場の業務が終了した後、会社から「研修を受けて技術を伸ばさないか」と声を掛けてもらいました。保全エンジニアの仕事に魅せられていた私は、二つ返事でこの提案を了承。知識とスキルを向上させるために東広島テクノセンターで2ヵ月の保全研修を受けることにしました。

学んだこと

研修で主に学んだのは、「機械の寿命の延ばし方」です。壊れた機械の配線をどのように繋げば復活させることができるのか。そういった基礎から、部品を交換することで寿命を延ばす方法を学ぶなど、保全エンジニアとしての基礎を改めて身につけられました。

STORY 05

4年目 保全エンジニア

いかに安全に、難解なパズルを解いていくか

仕事について

研修を終えた後に配属されたのは、100年以上続く企業の工場敷地内保全です。そこで電気担当として、自動搬送装置、大型・小型生産ライン、工場建屋など、さまざまなトラブルに対応しました。例えば、大型の倉庫に自走式のクレーンが設置されており、その高いところの荷物を維持する装置が外れたアラームがあれば、ヘルメットを被って、棚を登って修理に行くといった具合です。多い時は1日20件ものトラブルがありました。

学んだこと

機械は、こちらがONの時はこちらがOFF、こちらがOFFの時はこちらがONといったように突き詰めていくことで、不具合を解消させていきます。機械を理解し、そのONとOFFのパズルを迅速に解けた時が一番気持ちいい瞬間です。一方で、作業をする際は危険が伴います。電気を扱いますし、高所に昇ることもある。機械の巻き込みにも注意しなければなりません。自分と仲間の身を守る術もしっかりと身につけていきました。

STORY 06

17年目 新人エンジニアの研修講師

すべての保全エンジニアに、機械の楽しさと安全の大切さを

仕事について

工場敷地内保全での12年の経験を生かし、現在は埼玉テクノセンターで新人エンジニアの研修講師として、多くの研修生に機械や電気の知識など、保全エンジニアになるための基礎を教えています。大切なのは明確なイメージを持ってもらうこと。そのために身近な機械を例に挙げ、「この機械にも、こういう役割で使われている」などの説明をして、分かりやすい講義を意識しています。研修生が理解したときの嬉しそうな顔を見るのがやりがいです。

学んだこと

研修生に質問をすると、時々予想していなかった答えが返ってくることがあり、その瞬間に自分の視野が広がっていきます。教えながらも自分も学べる。研修講師の醍醐味だと思いますね。また、危険が伴う仕事ですから、安全については特に力を入れています。私の教え子が現場で怪我をしたり、万が一のことになったりするのは絶対になくしたいですから。

CAREER VISION

今後、追求していきたいのは現場の安全です。機械を守る保全エンジニアを守るため、これまで培ってきた「危険を見抜く目」を役立てていきたいです。お客さま先の工場に出向き、自分の目で見て危険だと考える場所を指摘し、改善して、安全な現場を数多くつくっていく。そんなリスクアセスメントに関わる仕事をやりたいと考えています。

TAG