トラックドライバーの人手不足が深刻化するとともに、多品種小口輸送によるジャストインタイムの配送体制が求められる昨今の情勢のなか、物流業務を第三者に委託する「3PL」への注目が高まっています。3PLの導入は、事業者にどのようなメリットをもたらすのでしょうか?

3PLの概要と普及の背景、導入メリットや代表的な物流企業の取り組みなどを紹介していきます。

お役立ち資料はこちら

3PLは「Third Party Logistics」の略語で、読み方は「サード・パーティー・ロジスティクス」です。3PLとは、荷主企業に代わって第三者(サードパーティー)が効率的な物流システム構築の提案を行い、物流業務の企画・設計・運営の全体を包括して請け負う業態をいいます。

ここでは3PLについて、ファーストパーティーやセカンドパーティーとの違いを含め、わかりやすく解説します。

3PLは、国土交通省も普及を後押ししており、推進に向けた事業を展開するなど総合支援を手がけています。3PLの普及が進み物流の効率化が図られることで、物流コストの低減が実現できるだけではなく、CO2排出量の削減による環境負荷の軽減や地域経済の活性化につながるためです。

国土交通省では、3PL事業促進のための各種調査をはじめ、物流総合効率化法による支援、3PL人材育成推進事業などを行っています。

サードパーティーに対する「ファーストパーティー」「セカンドパーティー」は、物流業界においては下記の事業者が該当します。

そして、第三者として物の所有権を持たずに物流業務を代行するのがサードパーティーです。また、サードパーティーはさらに「アセット型」と「ノンアセット型」に分類されます。

倉庫業とは、荷物を倉庫で保管する業態です。これに対して物流は、製造された商品が消費者に届くまでの一連の過程を指すもので、配送や輸送、倉庫での保管、荷役、梱包や包装、ラベル付けなどの流通加工、情報システムといった機能・工程に関わります。

つまり、倉庫業は3PLが担う物流業務の機能のひとつに位置付けられます。

荷役企業は3PLの導入によって、さまざまなメリットを得られます。

それぞれの項目について確認していきます。

物流業務を自社で担う場合、倉庫の費用や人件費が、物量に関わらず固定費として発生します。また、荷役、梱包や包装、流通加工といった作業が物量に応じて発生するため、適切な管理も欠かせません。自社で倉庫やトラックなどの輸送手段を保有するためには、設備投資も必要です。

そこで、3PL事業者に物流業務全体を委託し、物流コストを可視化して運用の見直しを行うことで、物流コストの削減が期待できます。

3PL事業者は物流業務の専門家です。蓄積されたノウハウや情報システムの活用で、効率のよい運用を実現します。納品リードタイムの短縮や多頻度小口による納品などのニーズに対応するなど、物流業務の品質の向上を図れるでしょう。

自社で物流業務を担っていくには、相応のスキルを持つ人材の配置が不可欠です。しかし、限られた人材を物流業務に割り当てると、事業のコア業務に関わる人材のリソース不足が問題になることがあります。

3PLの導入で、人材を商品企画や店舗開発といったコア業務に集中できるようになるため、生産性の向上にもつながっていきます。

市場が拡大していることから、大手物流企業では3PL事業に近年ますます力を入れています。3PL市場の規模や代表的な企業の取り組みについて見ていきましょう。

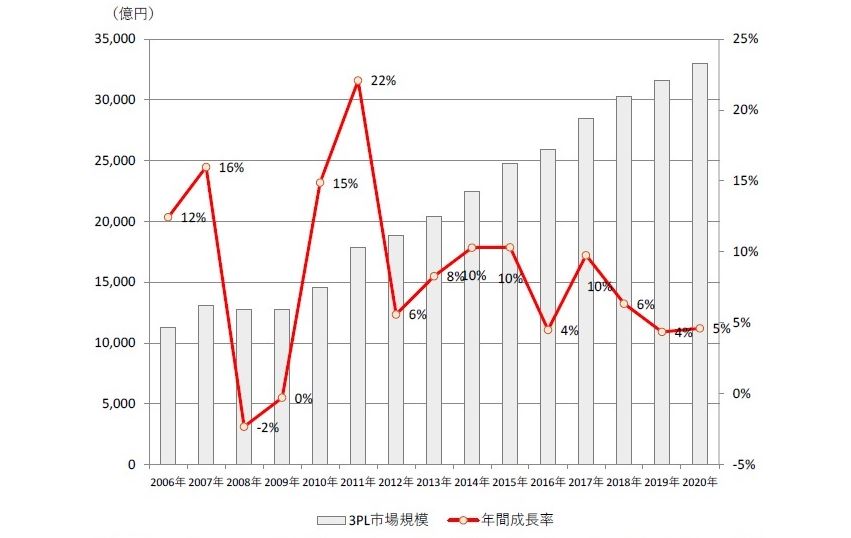

近年、高速道路のインターチェンジ周辺に大規模な物流施設が建設されるケースが相次いでいます。その遠因にあるのが、3PLの市場規模の拡大です。3PLの市場規模は中長期的な拡大傾向が続いており、2020年度には約3.3兆円に達しています。

また、EC市場の拡大によって多頻度小口輸送が求められている一方で、トラックドライバーの人手不足が深刻化しています。そこで、物流品質の維持・向上とトラックドライバーの確保という課題を解決するため、3PL事業者など外部事業者に委託する動きがあることが、市場規模拡大の主な要因と見なされています。

物流業界の働き方にはさまざまな課題が散見されており、今後発生する諸問題として「物流業界の2024年問題」も取りざたされています。こうした懸念への対策としても、3PLが注目されているのです。

注目が集まる3PLを手がける代表的な物流企業として、日立物流と日本通運、鈴与の取り組みをまとめました。

日立物流グループは1980年代から3PL事業を手掛けるパイオニアです。国内のみならず、世界中にも物流網を構築し、グローバル3PLにも対応。2020年3月時点で760ものグローバル拠点を有しています。

また、豊富な経験によるデータ分析にもとづいた提案力も強みで、IT技術の有効活用も目立ちます。たとえば、調達から製造、配送、販売までの流れをシミュレーションするスマートロジスティクスコンフィギュレータを活用した提案や、無人搬送車の導入など、スマートロジスティクス技術の推進も行っています。

日本通運では、3PLに欠かせない倉庫管理システムや輸配送管理システムなどの情報システムを自社開発。荷役企業との情報共有や現場オペレーションの効率化を図るとともに、荷役企業の業態に合ったシステムを構築しています。また、国内・海外の陸路と海路、空路の輸送手段や倉庫など、豊富な物流インフラを持っていることも強みです。

同社は物流業務に関する15の機能を持ち、受発注処理や決済処理の代行、通関はもとより、輸出入に関する運送や通関、保管、船積みなどを一貫して担うフォワーディング業務などにも対応しています。ノンアセット型のサービスを含め、柔軟にサービスを提供できることも特長です。

鈴与では日用雑貨や食品、ファインワイン、医療機器、自動車関連、あるいは小売、ECといった、さまざまな業種の3PL事業に取り組み、オーダーメイド型のサービスを提供しています。たとえば、小売店向けには、物流センターの運営と共同配送サービスによる物流の効率化を実現。また、ファインワインは定温倉庫で保管し、150社以上の取引実績を持っています。

同社も国内輸送や倉庫での保管、倉庫内のオペレーションはもとより、国際物流にも対応しています。

物流業務が人的リソースやコスト面などを圧迫している局面において、3PLの導入は有力な選択肢になるものです。ただし、過度にコストダウンを期待すると想定していた効果を得られないケースもあるなど、業態による向き・不向きもあります。

現状の物流の品質を維持したうえで、どの程度のコスト削減が図れるのかを踏まえ、導入にあたっては慎重に検討を重ねましょう。

お役立ち資料はこちら

日研トータルソーシングでは、人材活用をトータルでサポートしています。充実した教育カリキュラムの導入によって、高い専門スキルを持った人材育成にも力を入れております。

人材不足問題を解決するための、弊社独自の取り組みをサービス資料としてまとめておりますので、外部委託をご検討されている企業の皆様、ぜひ御覧ください。

半導体・電池業界の研修実績年間10,000名を超える派遣会社が「今後の製造現場を左右する情報」をまとめた資料セットを作成しました。